Кактусы занимают особое место среди всего разнообразия комнатных растений и отличаются от них и по внешнему виду, и по условиям содержания. В Элладе кактусами (kaktos) древние греки называли любое колючее растение, как чертополох, в обилии произрастающие в природе. Значительно позднее, Колумбом первые кактусы были завезены в Европу, редкие удивительные растения оказались в коллекциях королевских ботанических садов.

В 1571 году французский ботаник Матиаз Лобель в соавторстве с Пьером Пена в иллюстрированной книге "Adversaria Stirpium Nova" описал 1500 видов различных растений, с указанием населенных пунктов, где эти виды были собраны, здесь же оказался Melocarduus echinatus (современное название Melocactus caroli-linnaei). А в 1753 году знаменитый шведский ботаник Карл Линней использовал это слово "Кактус", в свой двухтомной работе "Species Plantarum", при этом все обнаруженные и описанные растения входили в единственный род - Кактус.

В Европу семейство кактусов попало исключительно из Нового Света, т.е. Северной и Южной Америки. За исключением рода Рипсалис, который был обнаружен в тропических районах Африки, но, по мнению ученых, попал туда искусственным путем, а точнее с перелетными птицами. Сейчас кактусы широко распространены, прижились и стали родными в Средиземноморье, Южной Африке и в Австралии.

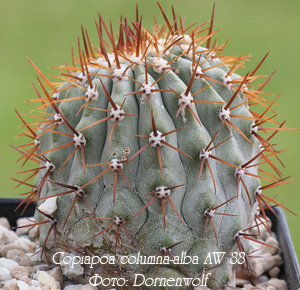

Но основной ареал распространения кактусов - преимущественно Южная и Северная Америка, особенно богата на разнообразие кактусов Мексика. Большинство кактусов произрастают в местах, где наступают продолжительные периоды засухи, некоторые встречаются в чрезвычайно сухих условиях, например, пустыне Атакама (территория Чили - самая засушливая пустыня, там растут кактусы рода Копьяпоа Copiapoa).

О кактусах надо сказать в первую очередь то, что все они относятся к суккулентным растениям (суккуленты - растения имеющие способность запасать или накапливать в своих клетках воду). Большинство кактусов не имеют листьев, точнее листья модифицировались в колючки, а функцию фотосинтеза, свойственную всем растениям, выполняют стебли.

Кстати, кактусам (в подавляющем большинстве) свойственен САМ-тип фотосинтеза, характерный для многих суккулентов, когда происходит разделение ассимиляции CO2 и цикла Кальвина. Транспирация, в ходе которой углекислый газ проникает через устьица, и образуется соль яблочной кислоты (малат - накапливается в вакуолях клеток), происходит не днем, как у обычных растений, одновременно с фотосинтезом, а ночью. Днем же, когда устьица закрыты, осуществляется декарбоксилирование этой кислоты, а освобождающийся углекислый газ поступает в цикл Кальвина, и участвует в процессе фотосинтеза. Такая система позволила кактусам адаптироваться к высокой интенсивности света, повышенным температурам и засухе.

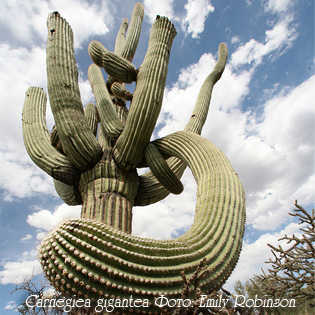

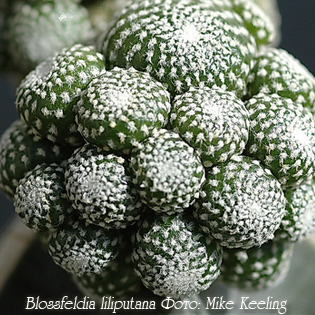

Стебель кактуса называют его телом, или стволом. Стебли некоторых кактусов в природе достигают в высоту десятки метров, настоящие стволы, так Пахицереус Прингла Pachycereus pringlei, родом из Северной Мексики, является самым высоким кактусом в мире, максимальная высота, зафиксированная натуралистами, составляет 19,2 м. Другой исполин, также родом из Мексики и Калифорнии - Цереус гигантский Cereus giganteus. Скорость роста у него, как у наших русских березок и сосенок - очень медленная, а средние размеры стволов 15-17 м. А вот один из самых маленьких кактусов - Блоссфельдия крошечная Blossfeldia liliputana, ее диаметр около 1 см.

Особенность любого кактуса, позволяющая отличить их от других суккулентов (некоторые чрезвычайно похожи на кактусы) в том, что у них есть ареолы. Ареола - это видоизмененная пазушная почка, которая является точкой роста. По тому же принципу, как у обычных растений есть верхушечные и боковые почки, у кактуса есть верхушечная ареола, так называемая аксилла и боковые ареолы.

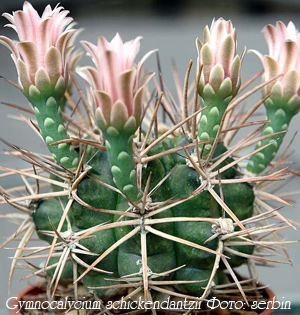

Многие кактусы способны в определенный момент прекратить рост из аксиллы и начать развивать побеги из боковых ареол. Это способность генетически закреплена за отдельными видами растений. Именно поэтому так легко образуют "детки" маммилярии, а цереусы растут буквально столбом. Именно из ареол у кактуса растут колючки и появляются цветки (у некоторых видов кактусов цветки появляются не из ареолы, а рядом с ней, буквально прорывая эпидермис, характерно, например, для эхиноцереусов).

Ареолы, точнее их размеры, форма, цвет щетинок, расположение (расстояние между ареолами), а также количество колючек (радиальных и центральных - растущих точно из центра ареолы), являются существенным признаком, определяющим отношение кактуса к конкретному виду. У некоторых кактусов из ареол выделяется сладкий сироп, застывая, он похож на кристаллики сахара, и такой же сладкий на вкус. Когда такого сиропа выделяется слишком много, его лучше удалять с кактуса аккуратно пинцетом или иголочкой.

Шипы и колючки на кактусах служат не только для защиты от хищников, но и являются защитой от солнца. Даже несмотря на то, что колючки обычно тонкие, часто очень редкие, солнце движется в течение всего дня и каждая колючка всегда отбрасывает тень на разные участки стебля.

Поэтому, чем больше у кактуса колючек и чем они гуще, тем более приспособлено растение к прямому палящему солнцу. Кактусы с короткими, редкими колючками или почти без них, обычно требуют защиты от солнца в самые жаркие часы дня.

Еще одна занимательная особенность - кактусы не образуют соцветия, цветки обычно одиночные, обоеполые (за исключением некоторых видов), и не имеют цветоноса. Более того, у кактуса часть цветка является продолжением стебля, при этом нижняя часть трубки венчика имеет ареолы, щетинки и колючки. Это касается практически всех кактусов, за исключением маммилярий.

Иногда начинающий расти бутон, превращается в детку (обычно это случается при перекорме удобрениями). У одних кактусов появляется только один цветок, каждый раз в новом месте, у других кактусов во время цветения образуется множество цветков по всему стеблю (апорокактус), у третьих цветки образуют корону - располагаются венком на макушке ствола. Размеры цветков могут быть от микроскопических (несколько миллиметров) до очень крупных - 15-20 см в диаметре. Окраска цветков кактусов может отличаться огромным разнообразием цветов и оттенков, однако у кактусов не бывает синих и черных цветков, самыми темными могут быть только оттенки коричневого.

Некоторые кактусы легко зацветают каждый год, некоторые цветут крайне редко или только при самых лучших условиях содержания. Цветение у разных кактусов может длиться и несколько недель, а может исчисляться лишь часами. После цветения, на кактусах образуются плоды, которые также могут быть различной формы, размеров, и часто покрытые колючками.

Стебли кактусов имеют различную форму. Он может быть ребристым, морщинистым, иметь бугорки или сосочки. Ребра могут быть вертикально ровными, закручены по спирали, или иметь небольшой изгиб. Выраженность ребер иногда почти не заметна, иногда ребра глубокие и острые. И колючки могут быть совершенно разной формы, длинны, структуры и цвета, некоторые кактусы не имеют колючек вовсе. По внешнему виду кактусы настолько разнообразны, что их описанию посвящена не одна книга. Бывает, совершенно не родственные кактусы внешне так похожи, что их можно спутать, но отличие всегда найдется, как правило, оно кроется в строении цветков.

Классификация кактусов

Семейство кактусовых включает в себя четыре подсемейства, имеющие принципиальное отличие в строении и физиологии:

Подсемейство перескиевых Pereskioideae

Включает в настоящее время только один род Переския Pereskia (17 видов) - кактусы, которые полностью сохранили настоящие листья. Представители этого подсемейства - преимущественно кустарники, с круглыми стеблями и плоскими листьями, из ареол, которые находятся в пазухах листьев, могут иметься колючки, обычно прямые и жесткие. Цветки кактусов этого подсемейства могут быть одиночные на цветоножках, а могут быть собраны по нескольку в кистевидные соцветия. Плоды у большинства перескиевых съедобные.

Интересно, что Переския имеет огромное эволюционное значение - это фактически наглядное пособие по переходу одной формы растений в другую, сочетающее в себе признаки различных растений - они имеют фотосинтез преимущественно по C3-типу, как у обычных листовых растений (мезофитный тип метаболизма), но более детальное изучение Преский показало, что ночью все же происходит незначительное повышение углекислоты в тканях, что свидетельствует об низком уровне САМ-типа (только у некоторых видов). (Photosynthetic pathway variation in leafy members of two subfamilies of the Cactaceae, Martin, Craig E.Wallace, Robert S., 2000).

Кроме того, перескии имеют ареолы и колючки, как у всех кактусов. Конечно, сами по себе колючки не признак кактуса, скажете вы, - все верно, но у переский ареолы и колючки расположены и на цветках, а это уже исключительно кактусный признак. Более того, перескиям свойственно такое явление, как пролиферация - когда из ареолы на цветочной трубке или завязи образуется новые дочерние цветки или придаточные побеги.

Описание видов перескиевых

Подсемейство перескиевых

Подсемейство опунциевых Opuntioideae

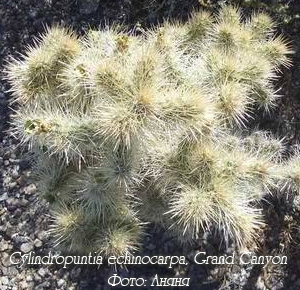

Включает 5 триб - это кустарники, имеющие сочные плоские или цилиндрические стебли. Все опунции имеют характерное сегментированное строение стебля, но у некоторых сегментирование стебля выражено очень слабо.

Мельчайшие иголки-колючки (глохидии) характерны только для подсемейства опунциевых. Кроме того, опунциевые в молодом возрасте имеют видоизмененные листья, которые с возрастом отпадают. Цветки одиночные, правильной формы. Плоды у многих опунциевых съедобные.

Опунциям Opuntia, как и пересиям также свойственно явление пролиферации. Что касается фотосинтеза, то при исследованиях представителей этого семейства, газообменные процессы фиксировались в течение всего дня, у Опунциевых присутствует комбинация САМ-типа и С3-типа фотосинтеза.

Подсемейство маихуениевых Maihuenioideae

Включает только один род (2 вида, ранее входили в состав Переский), представители которого произрастают на высоте 2000-2400 м над уровнем моря в Андах (территория Аргентины и Чили).

Растения похожи внешне на опунциевые, но глохидии отсутствуют. Как и опунциевые, маихуении имеют крошечные, до 10 мм сочные листья конической формы, а всходы очень напоминают ростки лиственных растений. Несмотря на явно выраженную суккулентность, растения этого подсемейства не обладают САМ метаболизмом - у них фотосинтез протекает по C3-типу, как и у Перескии Pereskia, поглощение СО2 происходит днем.

Растения являются редкими и среди домашних кактусов практически не встречаются.

Подсемейство Кактусовые Cactoideae

Составляет более 80% всех остальных кактусов, это что называется типичные кактусы. Основное отличие их в том, что листья отсутствуют полностью, нет у них и глохидий. Стебли кактусовых обычно цельные, нет разделения на сегменты, за исключением родов Hylocereeae и Rhipsalideae. Преобладающее большинство имеет колючки. Цветки сидячие, раскрытыми остаются в течение суток или только ночью. Семена мелкие 0,1 - 2 мм, в основном черные, глянцевые.

Среди кактусовых есть много съедобных растений - растения из рода Stenocereus, Hylocereus специально культивируют ради плодов. Есть съедобные и среди родов Echinocereus, Ferocactus, Mammillaria, Myrtillocactus, Pachycereus, Peniocereus и Selenicereus. Аборигены Боливии кактусы вида Neowerdermannia vorwerkii даже запекают, и едят как картошку.

Надо заметить, что изучения биологов-генетиков не стоят на месте, многие вопросы классификаций остаются спорными, и вероятно, что в ближайшее время классификация кактусов снова может измениться.

Краткие требования к грунту, температуре, освещению - статья содержит справочные характеристики по требованиям определенных родов кактусов к температуре, освещенности, составу почвы и т.д. Имеются характеристики корневой системы и происхождение каждого рода и вида растения.

В заключение о кактусах хочется сказать, что было бы ошибкой считать их все неприхотливыми растениями. Не совсем понятно, почему во всей литературе, как сговорившись, пишут о неприхотливости кактусов, ведь на самом деле это совсем не так. У разных авторов представление о неприхотливости сводится лишь к тому, что кактусы не требуют частого полива. Но ведь вода не единственное условие жизни растений.

Посудите сами, избыток воды - и кактус сгнил, недостаток света - искривленный уродливый стебель, подкормили органическим удобрением - и кактус может погибнуть, пересадили в слишком большую посуду - кактус может не зацвести и даже долго болеть, а то, что большинство кактусов требуют холодной зимовки, разве не говорит, что эти растения нуждаются в особенном уходе?!

Бесспорно, есть среди кактусов и особо неприхотливые, которые легко зацветают и не требуют особого внимания, но таких не много. Поэтому начинающему любителю кактусов следует особенно обратить внимание на характер будущего питомца.

Также стоит добавить, что многие кактусы склонны к опробковению стебля, когда на нижней части ствола, обычно в прикорневой зоне появляется коричневая корка. Образуется она от контакта с влажным грунтом, если он долго сохнет, особенно если вода жесткая, содержит много солей, особенно от избытка удобрений в подкормках. Солевая коричневая корка на кактусе определяется просто: если корочку попытаться сковырнуть (например, зубочисткой), под ней обнаружиться здоровая эпителиальная ткань стебля, но более светлого оттенка (ведь ультрафиолет её недоступен). Однако отдирать такие пробковые солевые наросты не нужно, вид у кактуса будет все равно испорчен, и вы можете легко поранить растение.

Коричневые корки и пятна могут появляться и выше по стволу от солнечных ожогов, вредителей, механических повреждений.